「あたりまえ」の日常を、

レールの下から支える力

電車が時間通りに来る。踏切が安全に開閉する。信号が正しく列車を導く。

私たちが毎日目にするその光景は、決して「当たり前」ではありません。その裏側には、鉄道の安全運行の根幹を支える専門家たちの存在があります。

それが、私たち信和電設工業の仕事です。

私たちの仕事がなければ、電車は1メートルも安全に走ることができません。人々の暮らしと経済を支える日本の大動脈を守る、誇り高き仕事です。

仕事の流儀

一つの踏切が生まれ変わるまで

私たちの仕事がどのように進むのか、老朽化した踏切を最新のものへ交換する工事を例にご紹介します。

-

Step 1:設計安全の設計図を描く

すべては、鉄道会社との綿密な打ち合わせから始まります。

鉄道会社から示される「標準仕様書」に基づき、現地の状況を徹底的に調査。

時には、図面と現場の状況が異なることもあります。

その差異を見つけ出し、最も安全で効率的な施工方法を検討し、設計図を完成させる。

プロフェッショナルとしての知見が問われる、最も重要な工程です。

-

Step 2:土木工事すべての基礎を築く

設計が固まれば、いよいよ現場での作業が始まります。

まず行うのは、古い遮断機や警報機、そしてその土台であるコンクリート基礎を撤去する作業。

そして、新しい設備のために地面を掘り、頑丈な基礎をゼロから作り上げます。

実は、私たちの仕事の約8割は、こうした土木作業が占めています。

電気の知識だけでなく、土を掘り、コンクリートを扱う力が、安全の礎を築くのです。

-

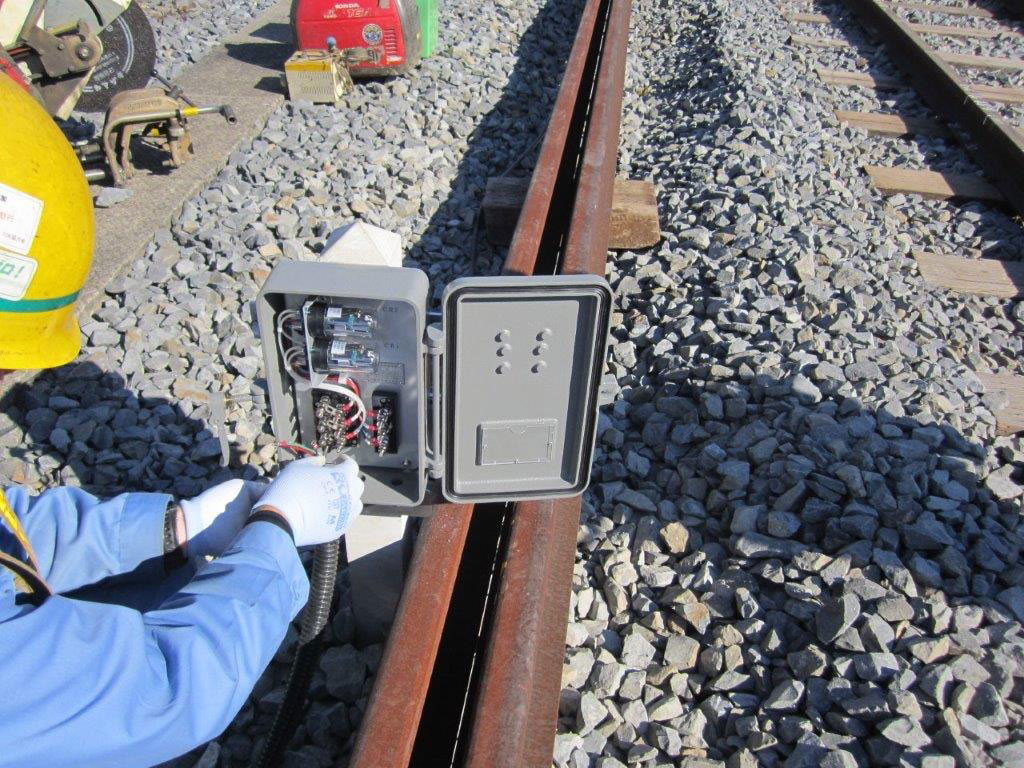

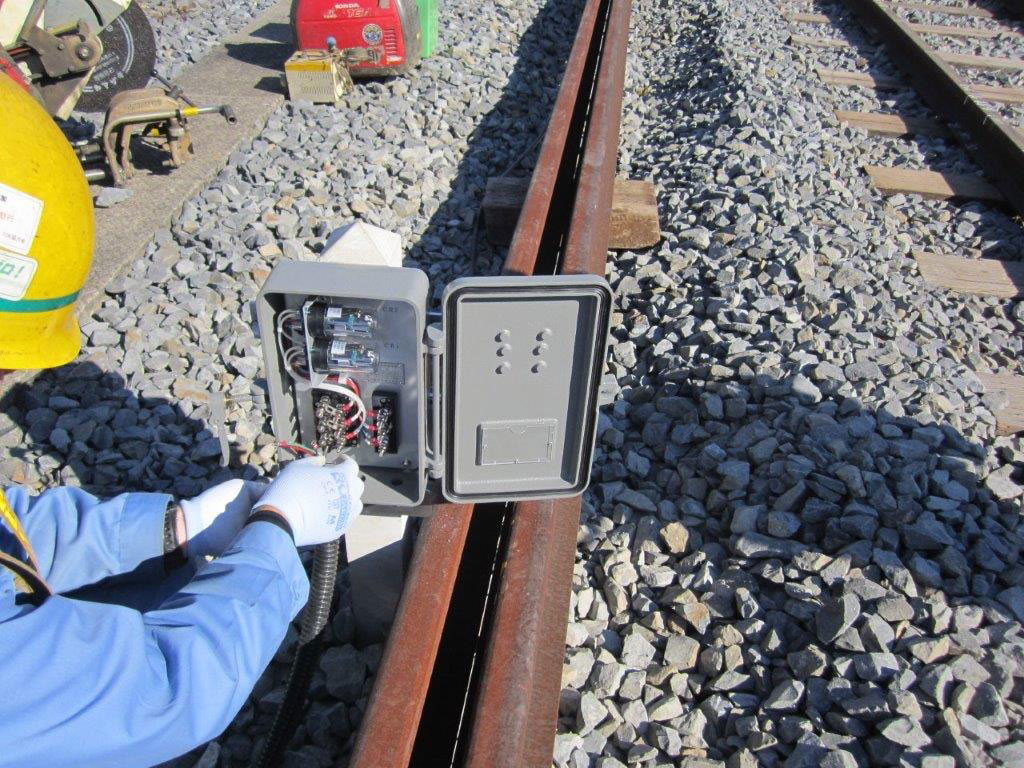

Step 3:機器設置・配線命を吹き込む

頑丈な土台が完成したら、新しい遮断機や警報機をクレーンで慎重に設置します。

そして、それらを制御するためのケーブルを配線し、一つひとつ繋ぎ込んでいく。

この工程で、ただの機械だった設備に、安全を守るための「命」が吹き込まれます。

-

Step 4:試験・最終確認「当たり前」を守る最後の砦

終電後から始発までの、静まり返った夜。それが、私たちの仕事がクライマックスを迎える時間です。

新旧の回路を切り替え、すべての設備が設計通りに作動するか、入念な試験を繰り返します。

「右よし、左よし、遮断機よし!」。

指差しと声出しによる確認は、決して欠かすことのできない安全の儀式です。

そして、始発電車が何事もなく、安全に通過していくのを見届ける。

この瞬間の達成感こそ、私たちの何よりのやりがいです。

主な事業領域

-

踏切設備工事

日々の安全を守る遮断機や警報機の新設・交換を行います。人や車、電車の通行を安全に導く、重要な工事です。

-

信号設備工事

列車の進路を制御し、衝突を防ぐ信号機。その設置やメンテナンスは、鉄道の安全輸送の心臓部を担う仕事です。

-

土木・ケーブル工事

踏切や信号に指令を伝える、いわば「神経」となるケーブルを敷設します。線路の下を横断させたり、長距離に渡って敷設したりと、熟練の技術が求められます。

未来の鉄道を創る、進化し続ける仕事

鉄道業界は今、大きな変革期を迎えています。

運転士のみで運行する「ワンマン運転」の導入が進み、これまで車掌が担っていた安全確認を、より高度な信号設備で代替する必要が出てきました。

山手線ではすでに信号機が撤去され、列車を電子的に検知するシステムに移行しています。

こうした技術革新に伴い、私たちの仕事がなくなることはありません。

むしろ、新しい設備への更新工事という需要は、今後ますます増えていきます。

私たちは、メーカー主催の勉強会などを通じて常に最新技術を学び、未来の鉄道を創る仕事にも積極的に挑戦しています。

安全は、すべてに優先する

「創業以来、死亡事故ゼロ」

これは、数ある鉄道工事会社の中でも、私たちが胸を張る最大の誇りです。

列車がすぐそばを通過する、常に危険と隣り合わせの現場。

だからこそ、私たちは安全教育に一切の妥協をしません。

作業前の危険予知活動、指差し確認、ダブルチェックの徹底。

どんなに工期が迫っていても、「危ない」と感じたら作業を止める勇気。

安全な現場環境があってこそ、高品質な仕事が生まれる。

その信念が、私たちの70年以上の無事故の実績を支えています。

信和電設工業の物語

満鉄の魂、荒野を越えて。

スコップ一本から繋いだ安全のレール

-

序章:大志を抱き、北の大地へ

私たちの物語の原点は、戦前の満州にあります。

創業者・青山五郎。

彼は蔵前の工業学校、そして日本工業大学で電気技術を学び、溢れる情熱と野心を胸に、当時日本の最先端技術が集結していた南満州鉄道株式会社(満鉄)の門を叩きました。

目指すは、まだ見ぬフロンティア。家族や周囲の反対を押し切り、新天地に日本の技術で大動脈を築くという大きな夢を抱いての挑戦でした。

-

第一章:広野に刻んだ、技術者の誇り

青山五郎は、満鉄で「電気部信号課長」という重責を担います。

大石橋(たいせっきょう)からハルビンへ。広大な満州の荒野に、北へ北へと線路を敷設していく国家プロジェクトの最前線。そこで彼は、自らの知識と技術を存分に発揮します。

特に、当時扱える者が少なかった「機械式連動装置」の技術は、彼の真骨頂でした。氷点下数十度にもなる極寒の地で、ポイントが凍りつくことも許されない。そんな過酷な環境下で、正確無比な列車運行を可能にする信号システムを構築する。それは、まさに鉄道の安全の根幹を築く仕事でした。

下請け業者を管理監督し、昼夜を問わず現場を飛び回る日々。家族と過ごす時間は少なくとも、自らの手で社会の基盤を創り上げていく毎日は、技術者としての誇りに満ち溢れていました。

-

第二章:炎と混乱を越えて

しかし、栄華は長くは続きません。

昭和20年、終戦。

彼の地は一転、混乱と危険の渦に巻き込まれます。秩序は失われ、ソ連兵が銃を手に街を徘徊する日々でした。

日本へ帰る「引き揚げ」が決まったものの、それはまさに命がけの脱出行。

全財産を「見つかれば没収される」と聞き、トイレに捨て、背負えるだけのおにぎりを食料として詰め込む。

そんな状況下で、青山五郎は歴史に残る大きな決断をします。

引き揚げ列車には、丸刈りにされ、不安に震える多くの女学生たちが乗っていました。

このままでは、彼女たちの未来が危ない。

信号課長であった彼は、自らの権限と技術を使い、最後の使命を果たします。

「満鉄のすべての信号を、青に変えろ」

爆弾が投下されるかもしれない暗闇の中、彼が操作した列車は一切止まることなく、港までノンストップで駆け抜けました。

そのおかげで、数百人の女学生が無事に引き揚げ船に乗ることができたのです。

全員を助け出した後、自らは最後の貨車に乗り込み、命からがら祖国の地を踏みました。

活躍は満鉄の仲間たちの間で伝説となり、彼の「人命を第一に考える」という姿勢は、信和電設工業のDNAとして今も深く刻まれています。

-

第三章:焦土からの再出発

すべてを失い、帰国した日本。

しかし彼の心の中には、満州で培った技術と仲間との絆、そしてどんな逆境にも屈しない不屈の魂が燃えていました。

親戚の世話になりながら2年ほど雌伏の時を過ごした後、上司の紹介で信号保安協会に勤務。

しかし、「やはり自分の技術で、日本の復興に貢献したい」。

その想いは日増しに強くなります。

そして昭和25年。

青山五郎は、たった一本のスコップを手に会社を立ち上げます。

その名は「信和電設工業」。

それは、自らが人生を捧げてきた「信」号機の安全と、これから共に歩む仲間たちが「和」やかであるようにとの、熱い願いが込められていました。

社屋もなければ、資材もない。まさにゼロからの、いや、マイナスからのスタートでした。

-

第四章:復興のレールと共に

事業の礎となったのも、やはり満鉄時代の仲間との絆でした。

「小田急電鉄に行け」「次は東武鉄道だ」。

満鉄出身で、戦後日本の鉄道各社の中枢を担っていた仲間たちが、次々と仕事を紹介してくれたのです。

当時の現場は過酷を極めました。

社屋などなく、工事現場に建てたテントが事務所であり、宿舎。仲間たちと肩を寄せ合い、戦火で寸断された日本の大動脈を再び繋いでいく。

小田急、東武、相模鉄道…。

首都圏の鉄道網が力強く延伸していく、そのすぐ隣には、常に信和電設工業の社員たちの姿がありました。

それは日本の高度経済成長を、レールの下から支え続けた誇り高き日々でした。

-

第五章:受け継がれる魂と、新たな挑戦

時は流れ昭和61年。会社は三代目社長・青山浩子へと引き継がれます。

この年は、男女雇用機会均等法は施行された年でもあります。

しかし、その行く手には大きな試練が待ち受けていました。

創業者が残した2億円もの借入金。

そして、代替わりの際に浴びせられた「女がやって成功した試しはない」という心ない言葉――。

それでも、三代目は諦めませんでした。自らも営業の先頭に立ち、それまで取引のなかった日本電設工業の門を叩き、JR関連という新たな事業の柱を築き上げました。

何より、その誠実な仕事ぶりを社員たちが支えてくれました。鉄道工事に事故はつきものと言われる中、社員一丸となって安全を守り、一件の死亡事故も起こさなかった。その事実が、何よりも会社の信頼を築き、10年で1億円を返済するという偉業を成し遂げたのです。

-

終章:軌道は、未来へ

創業から70有余年。

青山五郎が満州の荒野で抱いた開拓精神。命がけで人を守ったヒューマニズム。仲間との絆を何より大切にする心。そして、どんな逆境にも誠実さで打ち勝った不屈の魂。

そのすべては、社名に込められた願いの通り、現在の社長である小野田、そして信和電設工業の社員一人ひとりへと、確かに受け継がれています。

私たちが守るのは、ただの鉄の塊ではありません。人々の暮らしを乗せ、未来へと走る鉄道の「安全」そのものです。創業以来、死亡事故ゼロ。それが私たちの最大の誇りです。

信和電設工業の軌道は、これからも未来へ、安全と共に走り続けます。